□阿慧

(接上期)

我想,在那个漆黑寒冷、大雾弥漫的棉田边,杨大秘又惊又怕又兴奋的心情是能够理解的。

但随着月清嫂的讲述,我对杨大秘的举动就不能理解了。

拾棉花的日子一天天平静地过去了,杨大秘静静地看了几场棉花地里的激情大戏,她不动声色的等待一个时机。终于,还有十多天就要回家了,老板已给他们分发了返程的火车票。

那晚,还是在那个寒冷的棉田里,杨大秘及时地出现在那对野鸳鸯面前。她对忙活一团的男女说:“你俩要是把棉花钱分我一半,这事我就烂到肚子里,回家跟谁也不说。”那嫂子和男人都连连点头。

下雨天,不出工,那男人趁机到集镇上,揣回一把崭新的大片斧,还有一瓶啤酒和一包花生仁。

天黑透了,寒雾起来了,棉田里混沌一片。晚饭时,嫂子悄声对杨大秘说:“钱的事儿,咱到外边去说吧。”

可以想象,杨大秘跟着嫂子一路走向棉田时,心情该是何等愉悦。如果那对野鸳鸯兑现一半工钱的话,那她一个人就能挣两个人的钱了,这可再好不过了。

三个人在棉田边蹲下,那男人摊开花生仁,打开啤酒瓶,说:“该回家了,咱们庆祝一下。”仨人举杯,杨大秘也喝了一杯,她问:“钱哩?钱咋说?”那人就转到她身后,用胳膊一勒她脖子,一斧子砍下去,杨大秘就不动了。那嫂子吓得连滚带爬地跑了。

那男人交代说,他把杨大秘的头砍下来扔进水渠了,作案的斧子也扔水里了。沾血的衣服鞋子,怕被渠水飘起来,就埋进了乱草窝。

公安人员在草窝里扒出了凶手的血衣和鞋子,在水渠里摸出作案的大片斧,只是杨大秘的人头始终没找到。沿着水渠找了几十里,还是不见踪影,只好把那具无头尸火化了,被家人带回了家,杨大秘以另一种方式回家了。

月清嫂说:“没几天就下了一场雪,那大雪片子飘得呼呼响,看不见天和地。人说,那女人的头,可能被过路的野狼吃掉了,她找不着头,有怨气。”

那嫂子被判了刑,那男人没多久就被枪毙了。问他为什么要杀人,他说,杨大秘太贪心,她拿到钱也绝不会闭口的。他和那嫂子一商量,决定让她永远闭上口。

听完月清嫂讲述,我震惊得闭不上嘴巴。我说:“我想到出事地点去看看。”

月清嫂看看时间,解下做饭的围裙,说:“走,我带你去。”

从月清嫂家向西走,路过当年那个地老板家,向南一拐,眼前一大块棉田,一大群拾棉工在远处忙碌。月清嫂在地边停下来,用脚尖点着说:“就是这儿。”

这儿长着几簇干枯的杂草,与其它地方没什么两样,但这里却消失了一条生命,让远在平原的两个孩子没有了妈妈。我站在曾经被一个女人的血浸过的地方,第一次感觉人性中的贪婪和残暴是多么的可怕。

我低声说:“回家吧,杨大秘,带上你忏悔的灵魂回去吧。”

就这么看见一个小蜻蜓,银灰色的翅膀,银灰色的身子,像一架小小的飞机,在杂草和棉棵上起起落落。我惊奇,在中原从来没看见过这么小的蜻蜓,还是银色的,还是在接近冬天的寒冷秋末。

中午,我和月清嫂抬着大盆面条去送饭,姐妹们显然很高兴,端起大碗就吃,用筷子一挑,从左到右一吸溜,小半碗就下肚了。“指甲姐”挑起面条朝我挤挤眼,小声说:“沾老乡你的光,今儿还吃上面条了。你可别走啊,俺天天都能有面条吃。”

收拾好空盆回村时,“追梦女”李爱叶走过来说:“老板娘,白路根说想吃米饭了,哪怕一小碗也行。”

“指甲姐”说:“这孩子是南方人,吃不惯咱北方饭。俺两家是隔墙邻居,丈母娘整天嘟噜他。她媳妇对他好,整天给他焖米饭。”

我顺着李爱叶的目光望过去,一个瘦小的男青年,蹲在一个年长的男人旁边,正一根一根地吃面条,看那样子不是在吃,而是用门牙一段段地切。

来这里拾棉花的男人不多,这一老一少两个男人,干活吃饭又都默不作声,我就没能注意到他们。

但这个年轻人的名字我还是记下了,送完东西回来,我跨过棉垄,走进白路根。

(未完待续)

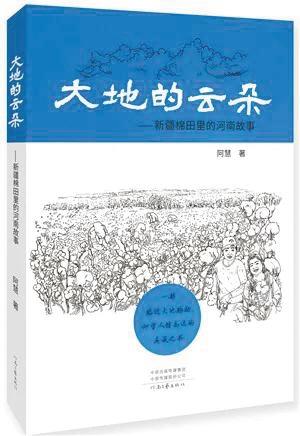

(此书由河南文艺出版社出版)